Historia arancelaria de EEUU: entre la realidad y la ficción política

El objetivo principal de Trump no era realmente la política de aranceles, sino recortar los impuestos sobre la renta de los ricos, reemplazándolos por aranceles como fuente de ingresos

El objetivo principal de Trump no era realmente la política de aranceles, sino recortar los impuestos sobre la renta de los ricos, reemplazándolos por aranceles como fuente de ingresos

La política arancelaria de Donald Trump ha sembrado el caos en los mercados, tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Esta anarquía refleja que su objetivo principal no era realmente la política de aranceles, sino recortar los impuestos sobre la renta de los ricos, reemplazándolos por aranceles como fuente principal de ingresos para el gobierno. Sacar concesiones económicas a otros países forma parte de la justificación que da para este cambio fiscal, presentándolo como un beneficio nacionalista para EEUU.

Su excusa --y quizá hasta se lo cree-- es que los aranceles por sí solos pueden revivir la industria estadounidense. Pero no tiene ningún plan para abordar los problemas que causaron la desindustrialización del país en primer lugar. No hay ni un ápice de reconocimiento de lo que hizo exitoso al programa industrial original de EEUU (y al de muchos otros países): inversión pública en infraestructura, un crecimiento sostenido en la inversión privada y en los salarios, protegidos por aranceles, y una regulación estatal firme. La política de Trump va justo en la dirección contraria: achicar el Estado, debilitar las regulaciones y vender la infraestructura pública para ayudar a financiar los recortes de impuestos para su clase donante.

Esto no es más que el mismo programa neoliberal de siempre, disfrazado de otra cosa. Trump lo vende como si apoyara a la industria, cuando en realidad hace lo contrario. Su movida no es un plan industrial de verdad, sino una jugada de poder para presionar económicamente a otros países mientras les baja los impuestos a los más ricos. El resultado inmediato: despidos masivos, cierre de empresas y subida generalizada de precios para los consumidores.

Introducción

El despegue industrial tan impresionante que vivió EEUU desde el final de la Guerra Civil hasta el inicio de la I Guerra Mundial siempre ha sido un dolor de cabeza para los economistas defensores del libre mercado. Y es que el éxito del país se debió justamente a políticas completamente opuestas a las que hoy defiende la ortodoxia económica. No se trata solo del contraste entre aranceles proteccionistas y libre comercio: EEUU creó una economía mixta, público-privada, en la que la inversión en infraestructura pública se desarrolló como un "cuarto factor de producción", no para generar beneficios, sino para ofrecer servicios básicos a precios mínimos, con el objetivo de abaratar el costo de vida y de hacer negocios del sector privado.

La lógica detrás de estas políticas ya se había formulado en la década de 1820 con el 'American System' de Henry Clay, que combinaba aranceles protectores, mejoras internas (es decir, inversión pública en transporte e infraestructura básica) y una banca nacional enfocada en financiar el desarrollo industrial. De ahí surgió la Escuela [Norte]Americana de Economía Política, que guió el proceso de industrialización con la doctrina de la "Economía de Altos Salarios", apostando por la productividad laboral a través de mejores condiciones de vida y programas públicos de subsidio y apoyo.

Estas políticas no tienen nada que ver con lo que hoy en día proponen republicanos o demócratas. Si la economía estadounidense del siglo XIX hubiera estado guiada por el libre mercado de Reagan, Thatcher y los chicos de Chicago, jamás habría alcanzado la supremacía industrial que logró. Así que no es raro que toda esa lógica proteccionista y de inversión pública que impulsó la industrialización haya sido convenientemente borrada de la historia oficial. No encaja para nada en el relato falso de Trump, con el que busca justificar la eliminación de impuestos progresivos, el achique del Estado y la venta del patrimonio público.

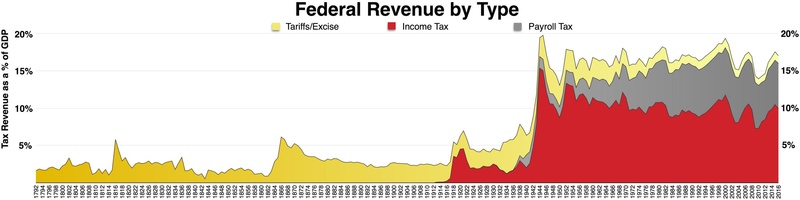

Lo único que Trump rescata y aplaude de la política industrial del siglo XIX es la ausencia de un impuesto progresivo sobre la renta y el hecho de que el gobierno se financiaba principalmente a través de aranceles. De ahí saca su idea de reemplazar los impuestos sobre la renta que recaen sobre su propia clase donante --ese 1% que ni siquiera pagaba impuestos antes de 1913-- por aranceles que caen exclusivamente sobre los consumidores, es decir, sobre la clase trabajadora. ¡Una nueva Edad Dorada, sin duda!

Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikipedia

Al admirar la ausencia de impuestos progresivos sobre la renta en la época de su héroe, William McKinley (presidente en 1896 y 1900), Trump en realidad está celebrando los excesos económicos y la desigualdad de la llamada Edad Dorada -- el período entre la década de 1870 y la de 1890, después de la guerra de Secesión y de la Reconstrucción--. En su momento, esa desigualdad fue muy criticada por distorsionar tanto la eficiencia económica como el progreso social. Para hacer frente a esa fiebre corrosiva de acumulación de riqueza ostentosa, el Congreso aprobó en 1890 la Ley Antimonopolio Sherman, luego vino Teddy Roosevelt con su política de romper los grandes trusts, y se aprobó un impuesto sobre la renta sorprendentemente progresivo, que recaía casi por completo sobre los ingresos financieros, inmobiliarios y los beneficios monopólicos.

Trump, entonces, promueve un relato simplista y directamente falso sobre lo que realmente hizo exitosa la industrialización estadounidense del siglo XIX. Para él, lo grandioso es la parte "dorada [Gilded]" de la Gilded Age --no el despegue industrial y social liderado por el Estado. Su receta mágica consiste en reemplazar los impuestos sobre la renta con aranceles, y en privatizar lo poco que queda de funciones estatales. Eso abriría la puerta a una nueva generación de barones ladrones para seguir enriqueciéndose, recortando impuestos y regulaciones sobre sí mismos, y tapando el déficit fiscal vendiendo lo que queda del patrimonio público: desde tierras de parques nacionales hasta correos y laboratorios de investigación.

Las políticas clave detrás del despegue industrial de EEUU

Los aranceles por sí solos no bastaron para impulsar el despegue industrial de EEUU --ni el de Alemania ni el de otros países que querían alcanzar y superar el monopolio industrial y financiero británico. Lo crucial fue usar los ingresos por aranceles para financiar inversión pública, combinada con poder regulador y, sobre todo, con una política fiscal que reorganizara la economía en muchos frentes y definiera cómo se estructuraban el trabajo y el capital.

El objetivo principal era aumentar la productividad del trabajo. Y para eso hacía falta una fuerza laboral cada vez más calificada, lo cual implicaba mejorar los niveles de vida, garantizar educación, condiciones laborales dignas, protección al consumidor y normas para alimentos seguros. La doctrina de la "Economía de Altos Salarios" reconocía que una clase trabajadora educada, sana y bien alimentada podía competir y hasta superar a la mano de obra barata y explotada.

El problema, claro, es que los empleadores siempre han intentado aumentar sus ganancias resistiéndose a las demandas de mejores salarios. Pero el despegue industrial de EEUU resolvió esto reconociendo que el nivel de vida no depende solo del salario, sino también del costo de vida. En la medida en que la inversión pública --financiada con ingresos por aranceles-- cubriera el costo de necesidades básicas, los estándares de vida y la productividad laboral podían subir sin que eso implicara una caída de las ganancias industriales.

Las principales necesidades básicas que se buscaban cubrir eran la educación gratuita, el acceso a la salud pública y otros servicios sociales relacionados. También se invirtió en infraestructura pública --transporte (canales, ferrocarriles), comunicaciones y otros servicios básicos que por su naturaleza tienden a convertirse en monopolios-- con el objetivo de evitar que fueran apropiados por intereses privados que los convirtieran en feudos para extraer rentas monopólicas a costa del conjunto de la economía. Simon Patten, el primer profesor de economía en EEUU (en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania), llamó a esta inversión pública en infraestructura un "cuarto factor de producción"[1]. A diferencia del capital privado, su objetivo no era generar ganancias, y mucho menos exprimir precios al máximo que el mercado pudiera tolerar. Su fin era brindar servicios públicos al costo, subsidiados o incluso gratuitos.

A diferencia de la tradición europea, en EEUU muchos servicios básicos quedaron en manos privadas, pero bajo regulación estatal, justamente para impedir que extrajeran rentas monopólicas. Los líderes empresariales apoyaban esta economía mixta público-privada porque veían que ayudaba a construir una economía de bajo costo, lo cual aumentaba su competitividad (y la de todo el país) en la economía internacional.

El servicio público más importante --y también el más difícil de implementar-- era el sistema monetario y financiero necesario para proveer crédito suficiente que financiara el crecimiento industrial del país. Crear crédito --ya sea privado o público-- requería dejar atrás la dependencia casi exclusiva del oro como respaldo del dinero. Durante mucho tiempo, el oro fue la base para pagar aranceles aduaneros al Tesoro, lo que terminaba drenándolo del circuito económico y limitando su disponibilidad para la inversión industrial. Por eso los industriales promovieron dejar de depender tanto del oro y avanzar hacia un sistema bancario nacional que generara una base creciente de crédito en papel para financiar el crecimiento[2].

La economía política clásica veía la política fiscal como la herramienta clave para orientar la asignación de recursos y crédito hacia la industria. Su principal objetivo era minimizar la renta económica (la diferencia entre el precio de mercado y el valor real de producción), liberando a los mercados del ingreso rentista, ya fuera en forma de renta del suelo, rentas monopólicas, intereses o comisiones financieras. Desde Adam Smith, pasando por David Ricardo, John Stuart Mill, hasta Marx y otros socialistas, la teoría clásica del valor definía esa renta económica como ingreso no ganado: extraído sin aportar nada a la producción, y por lo tanto, una carga innecesaria sobre los costos y precios de la economía.

Los impuestos sobre las ganancias industriales y los salarios del trabajo sumaban al costo de producción, por lo tanto, se buscaba evitarlos. En cambio, la renta del suelo, las rentas monopólicas y las ganancias financieras debían ser gravadas --o directamente, se podía nacionalizar la tierra, los monopolios y el crédito, incorporándolos al dominio público para abaratar el acceso a la vivienda, los servicios esenciales y reducir las cargas financieras.

Estas políticas, basadas en la distinción clásica entre el valor de costo intrínseco y el precio de mercado, fueron lo que hizo del capitalismo industrial algo realmente revolucionario. Liberar la economía del ingreso rentista mediante la imposición de impuestos sobre la renta económica tenía un doble objetivo: reducir tanto el costo de vida como el de hacer negocios, y además debilitar el poder político de las élites financieras y terratenientes.

Cuando EEUU implementó su primer impuesto progresivo sobre la renta, en 1913, solo el 2% de la población tenía ingresos lo suficientemente altos como para tener que presentar una declaración. La inmensa mayoría del impuesto recayó sobre los ingresos rentistas del sector financiero e inmobiliario, y sobre las rentas monopólicas que extraían los trusts organizados por el sistema bancario.

Cómo la política neoliberal de EEUU revierte su antigua dinámica industrial

Desde el inicio de la era neoliberal en los años 80, el ingreso disponible de la clase trabajadora en EEUU ha sido estrangulado por el aumento del costo de las necesidades básicas, al mismo tiempo que el costo de vida la ha dejado fuera de los mercados globales. Pero esto no tiene nada que ver con una economía de altos salarios. Lo que hay es una extracción sistemática de los sueldos para pagar las distintas formas de renta económica que se han multiplicado y que han destruido la antigua estructura de costos competitiva del país. Hoy, un ingreso familiar promedio de 175.000 dólares anuales no se gasta principalmente en bienes o servicios que produzcan los propios trabajadores, sino que son engullidos en gran medida por el sector financiero, asegurador e inmobiliario (el famoso FIRE [por sus siglas en inglés]), y los monopolios que se ubican en la cima de la pirámide económica.

El peso de la deuda privada es una de las principales razones por las que los salarios ya no se traducen en mejores niveles de vida, ni las ganancias empresariales se reinvierten en capital físico, investigación o desarrollo industrial. Los empleadores no pagan lo suficiente como para que sus trabajadores puedan, a la vez, sostener su nivel de vida y cargar con esa mochila de deudas, seguros y costos de vivienda. Así, la clase trabajadora en EEUU no hace más que quedarse cada vez más atrás.

Impulsado por el crédito bancario y el aumento de la relación deuda/ingreso, el gasto recomendado en vivienda para compradores de casa ha llegado al 43% del ingreso familiar, cuando durante décadas el estándar era el 25%. La Agencia Federal de Vivienda asegura las hipotecas para que los bancos que siguen esa pauta no pierdan dinero, aunque los retrasos en los pagos y las ejecuciones hipotecarias estén alcanzando niveles récord. La tasa de propiedad de vivienda cayó de más del 69% en 2005 a menos del 63% durante la ola de desalojos del periodo de Obama tras la crisis de las hipotecas basura en 2008. Los precios de alquiler y de las viviendas no han parado de subir --sobre todo durante el tiempo en que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés bajas a propósito para inflar los precios de los activos y proteger al sector financiero, mientras el capital privado compraba propiedades que los trabajadores ya no podían permitirse--, convirtiendo la vivienda en la mayor carga sobre el ingreso laboral.

También se dispararon los atrasos en la deuda estudiantil --que la gente asume para poder acceder a un trabajo mejor pagado-- y, en muchos casos, la deuda por la compra de autos, indispensable para llegar al trabajo. A eso se le suma la deuda con tarjetas de crédito, que crece solo para poder llegar a fin de mes. El desastre del seguro médico privatizado, que ahora se come el 18% del PBI de EEUU, ha hecho de la deuda médica una de las principales causas de bancarrota personal. Todo esto es exactamente lo opuesto a lo que proponía la política original de la "Economía de Altos Salarios" que impulsó la industria estadounidense.

Esta financiarización neoliberal --la proliferación de cobros rentistas, el encarecimiento de la vivienda y la salud, y la necesidad de vivir del crédito por encima del propio salario-- tiene dos efectos centrales. El más obvio es que, desde 2008, la mayoría de las familias estadounidenses no ha podido aumentar sus ahorros, y viven de sueldo en sueldo. El segundo es que, como los empleadores tienen que pagar sueldos lo suficientemente altos como para que sus trabajadores puedan cubrir todos estos costos rentistas, el salario digno en EEUU ha subido tanto respecto al de otros países, que la industria nacional ya no puede competir con la del resto del mundo.

La privatización y desregulación de la economía estadounidense ha obligado tanto a empresarios como a trabajadores a asumir los costes rentistas, incluyendo el encarecimiento de la vivienda y el peso creciente de la deuda, que son parte esencial de las políticas neoliberales actuales. Esta carga es la principal barrera para cualquier intento de reindustrialización. Al fin y al cabo, fueron precisamente estos costes rentistas los que provocaron la desindustrialización en primer lugar: encarecieron las necesidades básicas y los costes empresariales, reduciendo la competitividad en los mercados internacionales y empujando a las empresas a deslocalizar su producción. Además, pagar estos sobrecostes reduce el poder adquisitivo interno, ya que los trabajadores tienen menos capacidad para comprar lo que ellos mismos producen. La política arancelaria de Trump no resuelve ninguno de estos problemas; de hecho, los agrava, al alimentar la inflación de precios.

Y es poco probable que esta situación cambie en el corto plazo, porque los grandes beneficiarios del modelo neoliberal actual --los receptores de esas rentas que lastran la economía estadounidense-- se han convertido en la clase donante que financia la política: una élite de multimillonarios. Esta oligarquía emergente presiona para seguir privatizando y liquidando el sector público, con el objetivo de blindar sus ingresos rentistas y sus plusvalías de capital. En lugar de ofrecer servicios públicos subvencionados que cubran las necesidades básicas a bajo coste, lo que buscan es convertir esos servicios en fuentes privadas de beneficio. Muchas de las grandes empresas públicas que han sido privatizadas eran monopolios naturales, razón por la cual estaban en manos del Estado: para evitar precisamente la extracción de rentas monopólicas.

Se vende la idea de que la propiedad privada, al perseguir beneficios, fomenta la eficiencia. La realidad es que los precios de los antiguos servicios públicos suben hasta el límite que el mercado puede soportar --ya sea en el transporte, las telecomunicaciones o cualquier otro sector privatizado. Queda por ver qué ocurrirá con el Servicio Postal de EEUU, que el Congreso intenta privatizar a toda costa.

La venta de activos públicos hoy en día no persigue ni aumentar la producción ni abaratar sus costes. Lo que atrae a los gestores financieros es la posibilidad de hacerse con un monopolio privatizado y exprimirlo. Para eso, se endeudan para adquirir esas empresas, cargando sus costes con el peso de los pagos financieros. Luego venden rápidamente los activos inmobiliarios de la empresa para obtener liquidez y repartirla como dividendos especiales, y a continuación alquilan de nuevo esos mismos inmuebles para poder seguir operando. El resultado: monopolios caros, sobreendeudados y con beneficios en caída libre. Ese es el modelo neoliberal, desde el caso paradigmático de Thames Water en el Reino Unido, hasta gigantes industriales como General Electric o Boeing que han sido absorbidos por la lógica financiera.

A diferencia del impulso industrial del siglo XIX, el objetivo de los privatizadores en esta etapa postindustrial del capitalismo rentista no es producir más, sino lograr plusvalías especulativas sobre las acciones de lo que antes eran empresas públicas, ahora privatizadas, financiarizadas y desreguladas. Y ese mismo objetivo se persigue también en el ámbito privado: el modelo de negocio del sector financiero ya no es generar beneficios empresariales sostenidos, sino obtener ganancias de capital especulando con acciones, bonos y activos inmobiliarios.

La gran mayoría de las acciones y bonos están en manos del 10% más rico de la población. El 90% restante no posee prácticamente nada. Mientras su riqueza financiera se ha disparado, los ingresos disponibles de la mayoría --una vez descontados los pagos de rentas y deudas-- se han reducido. Bajo este capitalismo rentista y financiarizado, la economía marcha en dos direcciones opuestas: a la baja para el sector industrial que produce bienes reales, y al alza para los sectores financieros y rentistas que se alimentan del trabajo y el capital de ese mismo sector productivo.

La economía mixta público-privada que en su día impulsó la industria estadounidense --reduciendo los costes de vida y de hacer negocios-- ha sido completamente revertida por el grupo de presión más influyente de Trump (y, todo hay que decirlo, también del Partido Demócrata): el Uno Por Ciento más rico, que sigue desfilando bajo la bandera libertaria del thatcherismo, el reaganismo y los ideólogos de Chicago contrarios al Estado (lo que en realidad significa contrarios a los trabajadores). Acusan a los impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, a la inversión pública en infraestructuras y al papel regulador del Estado --cuya función es evitar comportamientos económicos depredadores y la polarización social-- de ser interferencias en los "mercados libres".

Pero la cuestión es: ¿libres para quién? Lo que realmente quieren decir es un mercado libre para que los ricos puedan extraer rentas económicas sin trabas. Ignoran por completo la necesidad de gravar --o al menos limitar-- esas rentas si se quiere lograr una economía industrial competitiva. Y también pasan por alto que recortar los impuestos a los más ricos --y luego insistir en que el presupuesto estatal debe equilibrarse como si fuera el de una familia, para no endeudarse aún más-- deja a la economía sin el empuje que supone el gasto público neto. Sin esa inyección pública, el sistema se ve obligado a recurrir a la banca para financiarse, lo que lleva a una expansión constante de préstamos con intereses, que acaban desplazando el gasto en bienes reales y servicios productivos. Eso no hace más que intensificar la presión sobre los salarios y acelerar la desindustrialización.

Una de las consecuencias más graves de todo este proceso ha sido que, en lugar de que el capitalismo industrial transformara el sistema financiero para servir a la producción --como se esperaba en el siglo XIX--, ha sido la industria la que ha acabado financiarizada. El sector financiero no ha dirigido el crédito hacia la creación de nuevos medios de producción, sino hacia la adquisición de activos ya existentes --sobre todo inmobiliarios y empresariales--, cargándolos de deuda en el proceso, mientras inflaban artificialmente su valor mediante préstamos que alimentaban la burbuja de precios.

Este aumento de la riqueza financiera no solo se traduce en más deuda, sino también en precios de compra mucho más altos --inflados por el crédito bancario-- para inmuebles, empresas industriales y otros activos. Y, fiel a su lógica de negocio basada en las plusvalías, el sector financiero ha luchado por desgravarlas fiscalmente. De hecho, ha encabezado la campaña para reducir los impuestos sobre el suelo y la propiedad inmobiliaria, de modo que el incremento del valor de ubicación de viviendas y oficinas --es decir, la renta de localización-- se pueda comprometer como garantía hipotecaria a favor de los bancos, en lugar de servir como base fiscal para los sistemas tributarios locales y nacionales, tal y como defendían los economistas clásicos del siglo XIX.

El resultado ha sido un giro desde una fiscalidad progresiva hacia una fiscalidad regresiva. Los ingresos rentistas y las plusvalías financiadas con deuda han quedado prácticamente sin gravar, mientras que la carga fiscal ha recaído cada vez más sobre el trabajo y la industria. Este cambio fiscal es precisamente lo que ha incentivado a los gestores financieros de las empresas a dejar de centrarse en obtener beneficios reales y sostenibles, y en su lugar, apostar por inflar el valor de sus acciones para lograr ganancias de capital, como ya hemos visto. Lo que se prometía como una armonía de intereses entre todas las clases --basada en aumentar la riqueza general endeudándose y viendo cómo subían los precios de la vivienda, los inmuebles, las acciones y los bonos-- ha terminado convirtiéndose en una guerra de clases.

Pero ya no se trata de la típica lucha de clases del siglo XIX, entre el capital industrial y el trabajo. La versión posmoderna de esta guerra es la del capital financiero contra el trabajo y contra la industria. Los empresarios siguen explotando a los trabajadores, buscando beneficios pagando menos de lo que luego obtienen por los productos que esos trabajadores fabrican. Pero hoy el trabajo se ve aún más explotado por la deuda: hipotecas (impulsadas por un crédito "más fácil" que en realidad alimenta la inflación del precio de la vivienda), préstamos estudiantiles, financiación de coches y deudas de tarjetas de crédito, simplemente para llegar a fin de mes.

El problema es que el peso de esas deudas encarece el coste de la mano de obra para los empresarios industriales, lo que limita su margen de beneficio. Y como hemos visto, es precisamente esta explotación no solo de la industria, sino de toda la economía productiva, por parte del capital financiero y otros rentistas, lo que ha empujado a la deslocalización industrial y la desindustrialización de EEUU y de otras economías occidentales que han seguido el mismo camino[3].

En contraste directo con esa decadencia industrial de Occidente, está el éxito del despegue industrial de China. Hoy, el nivel de vida en muchas zonas del país asiático es comparable al de EEUU. ¿Por qué? Porque el gobierno chino ha optado por apoyar directamente a sus industrias, subvencionando las necesidades básicas (como la educación o la sanidad), además de invertir en trenes de alta velocidad, metro, transporte público eficiente, mejores comunicaciones, bienes de consumo tecnológicos y sistemas de pago accesibles.

Pero lo más importante: China ha mantenido el sistema bancario y la creación de crédito en el ámbito público, tratándolo como un servicio esencial. Esa es la política clave que le ha permitido evitar la financiarización que ha destruido la base industrial de EEUU y otros países occidentales.

La gran ironía es que la política industrial china se parece notablemente a la que llevó al despegue económico de EEUU en el siglo XIX. Como entonces, el Estado chino ha financiado infraestructuras básicas y las ha mantenido bajo control público, ofreciendo sus servicios a precios bajos para mantener la estructura de costes de la economía en niveles competitivos. Y los aumentos de salarios y nivel de vida se han traducido, efectivamente, en un aumento de la productividad del trabajo.

China también tiene multimillonarios, sí, pero no se les idolatra como celebridades ni se les presenta como modelos a seguir para el desarrollo de la economía nacional. La acumulación ostentosa de grandes fortunas --como la que se ha normalizado en Occidente y ha dado lugar a la clase donante que domina la política-- ha sido contrarrestada en China mediante sanciones políticas y morales que impiden que esa riqueza se utilice para influir en la política económica pública.

Esta acción decidida del Estado --que desde EEUU se suele criticar como "autocracia" china-- ha logrado algo que las democracias occidentales no han sabido hacer: evitar que emerja una oligarquía rentista y financiarizada que compra el control del gobierno, privatiza funciones públicas, y enriquece sus propios intereses endeudando al resto de la economía y desmontando las políticas regulatorias que protegían al conjunto de la sociedad.

¿Qué fue exactamente esa Gilded Age que Trump quiere resucitar?

Trump y los republicanos han puesto un objetivo político por encima de todos los demás: recortar impuestos, especialmente los impuestos progresivos que recaen principalmente sobre las rentas más altas y la riqueza personal. En algún momento, parece que Trump debió de preguntar a algún economista si existía una forma alternativa para que el Estado se financiase. Y alguien, seguramente, le explicó que desde la independencia de EEUU hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, la principal fuente de ingresos públicos era la recaudación de aranceles aduaneros.

Es fácil imaginar el momento en el que se le encendió la bombilla: los aranceles no afectan a su clase rentista --los multimillonarios del sector inmobiliario, financiero y monopolista--, sino que recaen principalmente sobre la clase trabajadora (y también sobre la industria, al gravar las importaciones de materias primas y componentes esenciales).

El pasado 3 de abril, al anunciar unas tarifas aduaneras enormes y sin precedentes, Trump prometió que los aranceles, por sí solos, reindustrializarían América. Según él, servirían como barrera protectora y permitirían al Congreso recortar aún más los impuestos a los más ricos, a quienes él cree --o dice creer-- que así se les incentivará a "reconstruir" la industria nacional. Es como si pensara que dar aún más dinero a los mismos gestores financieros que han desindustrializado la economía estadounidense fuese a reproducir el milagro industrial que tuvo su punto álgido en los años 1890, bajo el mandato de William McKinley.

Lo que Trump no menciona en su relato es que los aranceles, en aquella época, eran solo una condición previa. El verdadero motor del crecimiento industrial fue el apoyo del Estado en el marco de una economía mixta, público-privada, donde el gobierno intervenía activamente para moldear los mercados y reducir tanto el coste de vida como el de hacer negocios. Ese apoyo público fue lo que dio a EEUU su ventaja competitiva internacional en el siglo XIX. Pero dado que el objetivo principal de Trump es eliminar los impuestos que recaen sobre él mismo y su base política más poderosa, lo que realmente le atrae de aquella época es que el Estado aún no aplicaba un impuesto sobre la renta.

También le fascina la riqueza descomunal de aquella élite de magnates --los llamados "barones ladrones"-- entre los que probablemente se imagina a sí mismo, como si estuviera en una novela histórica. Pero esa autocomplacencia de clase tiene un enorme punto ciego: no quiere ver cómo las dinámicas de obtención de renta y acumulación depredadora propias de esa élite terminan por destruir la economía que las rodea, mientras siguen fantaseando con que aquellos barones hicieron su fortuna por ser grandes organizadores y motores de la industria.

Trump ignora que la Gilded Age no fue fruto de una estrategia industrial de éxito, sino el resultado de la ausencia de regulación sobre monopolios y de la falta de fiscalidad sobre las extracción de ganancias rentistas. Las grandes fortunas de entonces surgieron porque no se actuó a tiempo para limitar el poder de los monopolios ni se gravaron las rentas económicas. El libro History of the Great American Fortunes, de Gustavus Myers, explica en detalle cómo se construyeron imperios ferroviarios e inmobiliarios a costa del conjunto de la economía.

La legislación antimonopolio de EEUU nació precisamente para hacer frente a ese problema, y el impuesto sobre la renta que se introdujo en 1913 solo se aplicaba al 2% más rico de la población. Como ya vimos, este impuesto recaía principalmente sobre la riqueza financiera, inmobiliaria y los ingresos derivados de monopolios --es decir, intereses financieros, rentas del suelo y rentas monopólicas--, no sobre los salarios ni sobre la mayoría de las empresas.

Por el contrario, el plan de Trump consiste en sustituir los impuestos sobre las rentas rentistas de los más ricos por aranceles que pagan, sobre todo, los consumidores estadounidenses. Para creer en su idea de que se puede lograr la prosperidad nacional favoreciendo fiscalmente a su "clase donante" --eximiéndola de pagar impuestos sobre sus rentas--, es necesario ignorar por completo que una política fiscal así impide, precisamente, esa reindustrialización de EEUU que él tanto dice querer.

La economía estadounidense no podrá reindustrializarse sin liberarse de los rentistas

Los efectos más inmediatos de la política arancelaria de Trump serán el aumento del desempleo debido a la disrupción del comercio internacional (además del desempleo que ya provocan sus recortes en el sector público) y una subida de precios para los consumidores, en un contexto en el que la clase trabajadora ya está asfixiada por los costes financieros, de seguros y vivienda que se llevan la mayor parte de sus ingresos. Los impagos en hipotecas, préstamos de automóvil y tarjetas de crédito están en niveles históricamente altos, y más de la mitad de los estadounidenses no tienen ningún ahorro neto: según las encuestas, no podrían hacer frente a una emergencia que requiera 400 dólares.

En estas condiciones, es impensable que aumente el ingreso disponible de las familias. Y es igualmente imposible que la producción estadounidense no se vea interrumpida por las disrupciones comerciales y los despidos que provocarán los enormes aranceles que Trump ha amenazado con imponer, al menos hasta que termine su ronda de negociaciones país por país, con la que busca obtener concesiones económicas a cambio de restablecer el acceso normal al mercado estadounidense.

Aunque ha anunciado una pausa de 90 días en la que los aranceles se reducirán al 10% para los países que estén dispuestos a negociar, ha subido los aranceles a las importaciones chinas hasta el 145% [4].

China y otras empresas y países extranjeros ya han dejado de exportar a EEUU muchas de las materias primas y componentes necesarios para la industria. Para muchas compañías, será demasiado arriesgado reanudar el comercio hasta que se disipe la incertidumbre que rodea estas negociaciones políticas. Es de esperar que algunos países aprovechen este periodo para buscar alternativas al mercado estadounidense --incluyendo producir para sus propias poblaciones.

En cuanto a la esperanza de Trump de convencer a las empresas extranjeras para que trasladen sus fábricas a EEUU, esas compañías se enfrentan al riesgo constante de que él mismo les imponga condiciones draconianas como inversores extranjeros. No sería raro que, en algún momento, exigiera directamente que vendan sus filiales estadounidenses a inversores nacionales, como ya ha hecho en el caso de TikTok con China.

Y el problema de fondo, por supuesto, es que la carga creciente de deuda, los costes del seguro médico y el precio de la vivienda ya han dejado a la clase trabajadora estadounidense --y a los productos que fabrica-- fuera de los mercados internacionales. La política de aranceles de Trump no va a solucionar esto. De hecho, al aumentar los precios al consumidor, agravará aún más el problema, elevando el coste de vida y, con ello, el precio del trabajo estadounidense.

En lugar de favorecer un renacimiento industrial, los aranceles y otras políticas fiscales de Trump acabarán protegiendo y subvencionando la obsolescencia y la desindustrialización financiera. Sin una reestructuración profunda de la economía financiarizada y rentista, que la devuelva al modelo original del capitalismo industrial --con mercados liberados de rentas económicas, como defendían los economistas clásicos al distinguir entre valor y precio, y por tanto entre renta y beneficio productivo--, su plan no logrará reindustrializar EEUU. De hecho, corre el riesgo de empujar la economía hacia una depresión. Al menos, para el 90% de la población.

Nos encontramos, en definitiva, ante dos filosofías económicas completamente opuestas. Por un lado, está el programa industrial original que siguieron EEUU y la mayoría de los países que lograron desarrollarse con éxito. Se trata del modelo clásico, basado en la inversión pública en infraestructuras, una fuerte regulación estatal y unos salarios en aumento, protegidos por aranceles que servían tanto para financiar al Estado como para generar oportunidades de beneficio en la creación de fábricas y empleo.

Trump no tiene intención de reconstruir una economía de ese tipo. Lo que defiende es justo la filosofía contraria: reducir el tamaño del Estado, debilitar la regulación pública, privatizar infraestructuras y eliminar los impuestos progresivos sobre la renta. Es el programa neoliberal que ha encarecido los costes de producción industrial y ha polarizado la riqueza y los ingresos entre acreedores y deudores. Trump presenta este modelo como si fuera un apoyo a la industria, cuando en realidad es su negación más directa.

Imponer aranceles mientras se mantiene el programa neoliberal no hará más que proteger una forma senil de producción industrial, lastrada por los elevados costes del trabajo, provocados por el encarecimiento de la vivienda, los seguros médicos, la educación y otros servicios básicos que antes ofrecía el sector público a precios asequibles y que ahora están en manos de monopolios privatizados que cobran rentas financieras por ellos. Será una nueva Gilded Age, pero deslucida.

Puede que Trump realmente quiera reindustrializar EEUU, pero su objetivo más prioritario es otro: recortar los impuestos a su clase donante, creyendo que los ingresos por aranceles pueden sustituir a los impuestos sobre la renta. Pero gran parte del comercio ya se ha detenido. Para cuando el comercio se normalice y los aranceles empiecen a generar ingresos, ya habrán tenido lugar despidos masivos, y muchos trabajadores habrán acumulado aún más deudas. La economía estadounidense no estará, entonces, en mejores condiciones para reindustrializarse.

La dimensión geopolítica

Las negociaciones de Trump país por país, con las que pretende arrancar concesiones económicas a cambio de restablecer el acceso de esos países al mercado estadounidense, probablemente lograrán que algunos cedan ante esta táctica coercitiva. De hecho, Trump ha anunciado que más de 75 países se han puesto en contacto con su gobierno para negociar. Sin embargo, algunos países asiáticos y latinoamericanos ya están buscando alternativas ante esta estrategia de instrumentalizar la dependencia comercial como herramienta de chantaje. Entre ellos, hay discusiones sobre la posibilidad de crear un mercado de comercio mutuo con reglas menos anárquicas.

Si este tipo de iniciativas avanza, la política de Trump se convertirá en un paso más hacia el aislamiento de EEUU en el contexto de una nueva Guerra Fría, distanciándose de sus relaciones comerciales y de inversión con el resto del mundo --incluidos, potencialmente, algunos de sus aliados europeos. EEUU corre así el riesgo de quedar replegado sobre lo que durante mucho tiempo se consideró su mayor fortaleza económica: su capacidad para ser autosuficiente en alimentos, materias primas y mano de obra. Pero la realidad es que ya ha desindustrializado su propia economía y tiene poco que ofrecer a otros países, más allá de la promesa de no perjudicarles, no interrumpir su comercio ni imponerles sanciones si aceptan que EEUU sea el principal beneficiario de su crecimiento económico.

La arrogancia de los líderes nacionales que intentan extender su imperio es tan antigua como el mundo --y su némesis, con frecuencia, termina siendo ellos mismos. En su segunda investidura, Trump prometió una nueva Gilded Age. Heródoto (Historias, Libro I, 53) cuenta la historia de Creso, rey de Lidia entre aproximadamente el 585 y el 546 a.C., en lo que hoy sería la costa occidental de Turquía y la región jónica del Mediterráneo. Creso conquistó Éfeso, Mileto y otros reinos helénicos vecinos, obteniendo tributos y botines que lo convirtieron en uno de los gobernantes más ricos de su tiempo, célebre especialmente por su moneda de oro. Pero esas victorias y riquezas le llevaron a la arrogancia y la desmesura. Creso volvió la vista hacia el este, con la ambición de conquistar Persia, que en aquel momento estaba gobernada por Ciro el Grande.

Habiendo hecho una generosa ofrenda de oro y plata al cosmopolita templo de Delfos, Creso consultó al oráculo si tendría éxito en la conquista que planeaba. La sacerdotisa Pitia le respondió: "Si vas a la guerra contra Persia, destruirás un gran imperio."

Creso partió con optimismo hacia Persia hacia el año 547 a.C. Avanzando hacia el este, atacó Frigia, un estado vasallo de Persia. Ciro respondió con una "Operación Militar Especial" para hacer retroceder a Creso, derrotó a su ejército, lo capturó y aprovechó la ocasión para apoderarse del oro de Lidia e introducir su propia moneda de oro persa. Así que Creso sí destruyó un gran imperio... pero fue el suyo propio.

Avancemos hasta hoy. Igual que Creso buscaba apropiarse de la riqueza de otros países para reforzar su moneda de oro, Trump esperaba que su agresividad comercial a escala global permitiría a EEUU extorsionar la riqueza de otras naciones y reforzar el papel del dólar como moneda de reserva, frente a las crecientes iniciativas extranjeras para desdolarizar el comercio y los sistemas de reservas internacionales. Pero su postura agresiva ha deteriorado aún más la confianza global en el dólar, y está provocando graves interrupciones en las cadenas de suministro de la industria estadounidense, paralizando la producción y generando despidos en casa.

Los inversores esperaban un regreso a la normalidad cuando el índice Dow Jones se disparó tras la suspensión temporal de los aranceles por parte de Trump... solo para volver a caer al constatarse que en realidad seguía aplicando un arancel del 10% a todos los países (y un 145% prohibitivo a China). Ahora empieza a quedar claro que la disrupción radical del comercio global que ha provocado no tiene vuelta atrás.

Los aranceles anunciados por Trump el pasado 3 de abril, seguidos de su declaración de que no eran más que su "máxima demanda inicial" --para ser negociada bilateralmente, país por país, con el objetivo de extraer concesiones económicas y políticas, siempre sujetas a su criterio personal-- han sustituido la idea tradicional de un sistema de normas coherentes y vinculantes para todos los países. Su exigencia de que EEUU debe "salir ganando" en toda transacción ha cambiado por completo la forma en que el resto del mundo percibe su relación económica con EEUU. Está emergiendo una lógica geopolítica completamente distinta, encaminada a la creación de un nuevo orden económico internacional.

China ha respondido con sus propios aranceles y restricciones a la exportación, congelando --y posiblemente paralizando-- su comercio con EEUU. Es poco probable que retire pronto esos controles sobre productos esenciales para las cadenas de suministro estadounidenses. Otros países están buscando cómo reducir su dependencia comercial de EEUU, y ya hay en marcha negociaciones para reorganizar la economía global, incluyendo políticas de desdolarización defensiva. Trump ha dado un paso de gigante hacia la destrucción de lo que una vez fue un gran imperio.

----

Notas

[1] Los tres factores clásicos de producción son trabajo, capital y tierra. Pero es más útil pensarlos como clases sociales que reciben distintos tipos de renta. Capitalistas y trabajadores desempeñan un papel productivo, pero los propietarios del suelo obtienen rentas sin prestar ningún servicio productivo real: su renta es un ingreso no ganado, que obtienen literalmente "mientras duermen".

[2] Frente al modelo británico, basado en el crédito comercial a corto plazo y en una bolsa orientada a generar beneficios rápidos a costa del conjunto de la economía, Alemania fue más allá que EEUU en la creación de una verdadera simbiosis entre el Estado, la gran industria y la banca. Sus economistas denominaron a esta lógica la Teoría Estatal del Dinero. Describo este enfoque en detalle en Killing the Host(2015, capítulo 7).

[3] La desindustrialización de EEUU también ha sido favorecida por su propia política económica, iniciada bajo Jimmy Carter y acelerada por Bill Clinton, que promovió activamente la deslocalización de la producción industrial a países como México, China, Vietnam y otros con niveles salariales mucho más bajos. Las políticas antiinmigración de Trump, basadas en un discurso de nacionalismo nativista, son un reflejo indirecto del éxito de esta política deliberada de desindustrialización. Conviene recordar que sus políticas migratorias actuales son exactamente lo contrario de las que se aplicaron durante el despegue industrial de EEUU, cuando se fomentó la inmigración como fuente de mano de obra. No solo se atrajo a trabajadores cualificados que huían de las sociedades opresivas europeas, sino también a mano de obra barata para trabajar en la construcción (en el caso de los hombres) y en la industria textil (en el caso de las mujeres). Hoy, al haberse trasladado directamente a los países de donde procedían esos inmigrantes, la industria estadounidense ya no necesita traerlos físicamente al país: produce allí mismo.

[4] La Casa Blanca ha señalado que el nuevo arancel del 125% impuesto por Trump a China se suma al 20% ya vigente bajo la IEEPA (Ley de Poderes Económicos Internacionales en Emergencias), lo que sitúa el total de aranceles sobre las importaciones chinas en un inasumible 145%.

michael-hudson.com. Traducción: Ayoze Alfageme para Sinpermiso.