Las desapariciones de Milan Kundera

Sobrevivió al escándalo de su delación a los servicios secretos de joven, algo que por supuesto negó y que se explicaba por el celo de su anticomunismo tardío, al estilo Vargas Llosa

Sobrevivió al escándalo de su delación a los servicios secretos de joven, algo que por supuesto negó y que se explicaba por el celo de su anticomunismo tardío, al estilo Vargas Llosa

Cuando era niño soñé con un ungüento milagroso que me haría invisible. Luego me hice adulto, comencé a escribir y quería tener éxito. Ahora que tengo éxito, otra vez quisiera tener el ungüento para poder desaparecer, decía hace unos años, en una de las raras entrevistas, Milan Kundera.

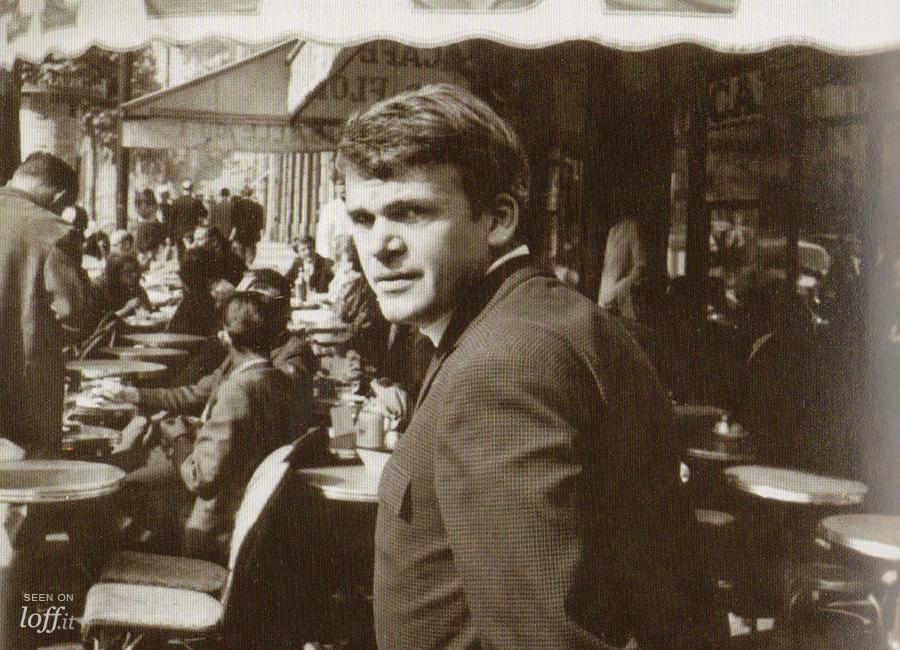

Con o sin ungüento, es justamente lo que estaba haciendo en las últimas décadas –ir poniéndose la capa de invisibilidad– esta estrella literaria mundial, autor de mordaces, sexualmente cargadas novelas que reflejaban los asfixiantes absurdos de su Checoslovaquia natal, que murió la semana pasada a los 94 años en París, ejecutando así el último acto de su desaparición.

Después de la "Primavera de Praga" en 1968 y su militancia antisocialista, Kundera fue despedido de su puesto de profesor en la Academia de Cine. Sus libros desaparecieron de las librerías y bibliotecas. En 1975 se exilió en Francia.

Su más conocida novela, La insoportable levedad del ser (1984) fue un éxito instantáneo –y base de una película–, pero cuando no hace mucho algunos preguntaban ¿qué tan relevante es aún este autor?, apuntaban justamente a este libro, cuya cosificación de las mujeres −aunque acompañada dialécticamente por la simplificación de los hombres−, y algunos otros aspectos, no ha envejecido bien, explicando no sólo las críticas, sino la desaparición de Kundera de la opinión popular. Éste no era el tipo de invisibilidad que él tenía en mente.

Después de huir de Checoslovaquia, así como de la lengua checa y aparecer en Francia y en la legua francesa (Kundera siempre veía la noción del hogar como una ilusión, negándose a quedar en los límites de su cultura: las preocupaciones de la literatura son mucho más amplias, decía), su afán era más bien disolverse en la tradición de la novela, de cuya autonomía fue un arduo defensor (El arte de la novela, 1986).

Mientras sus libros se volvían más filosóficos y más ensayísticos, crecía su voluntad de desaparecer como hombre y permanecer sólo como una voz. Eclipsarse en las páginas de sus libros −donde a menudo aparecía como narrador− y ascender a la suprahistoria de la novela y a la Weltliteratur goethiana.

Sus meditaciones en El telón (2005) son una elocuente voz de acceso a ella. La vida escrita, sostenía, era la única vida, y cualquier intromisión de la biografía del autor, una amenaza a su obra (el propio Kundera componía obsesivamente la suya, desarrollando y retrabajando apenas un puñado de metatemas).

Otra cosa que quería hacer desaparecer Kundera eran las fronteras de la propia convención novelesca. Su búsqueda de la forma perfecta es quizá mejor ejemplificada por El libro de la risa y el olvido (1979), donde se mezclan fluidamente formas, tipos de narraciones e historias interconectadas de la resistencia de los intelectuales checoslovacos -encandilados por una Europa en ese momento en ascenso- al gobierno comunista, cuyas políticas hacían ver, a sus ojos, que el país ya no estaba donde antes. Viendo la lucha del individuo contra el poder como una lucha de la memoria contra el olvido, Kundera exploraba este choque como una suerte de desaparición y reaparición.

En su afán de desaparecer –de aerografiarse del presente– este novelista se volvió, para muchos, huraño y esquivo. Cansado del alboroto y de la degringolade de la sociedad moderna que exponía en sus libros, no deseaba ser una celebridad, figura pública ni centro de atención de medios y redes sociales. Solamente, tal como quería Flaubert, desaparecer detrás de su obra.

En otra rara entrevista, incluida en El arte de la novela, decía: En julio de 1985 tomé una decisión firme: no más entrevistas. Con excepción de los diálogos coeditados por mí, acompañados de mis derechos de autor [y cobrados, faltaría más], todos mis comentarios deben considerarse falsificaciones. Cuando una vez fue invitado a una conferencia internacional sobre su trabajo, declinó. Era una fiesta necrófila, escribió.

Sus críticos, sobre todo frente al escándalo de su delación a los servicios secretos de joven –algo que él por supuesto negó y que se explicaba mejor por el celo de su anticomunismo tardío, al estilo Vargas Llosa– señalaron que con su afán de disolverse llegó demasiado lejos. Revelaron cómo en los 90 destruyó todos sus viejos trabajos, cuadernos y correspondencia, barriendo alrededor de su obra y liquidando todas las imperfecciones literarias y biográficas, especialmente las de su juventud comunista. Corrigiendo la historia, casi, como los macartistas.

El derechista Václav Havel, dramaturgo, famoso (según la prensa occidental) líder de oposición y primer presidente de la República Checa con quien Kundera –por su visión más kafkiana de poder, su negativa de ser tratado como escritor disidente (sólo escritor) y por ver el activismo político como exhibicionismo moral–, siempre tenía una relación tensa, salió en su defensa diciendo que la historia de la delación era demasiado estúpida para ser cierta y que el autor que tanto hizo para distanciarse de todo, eventualmente se había enredado en un mundo kunderaesco.

Al final, deseando tanto desaparecer, Kundera, igual que su amado Kafka, se volvió un adjetivo. Después de esto, ya se podía ir en paz.